◎ 王东京

提 要:中国经济进入新发展阶段,其显著特征是告别高速增长阶段,通过科技创新转换发展动力,推动经济高质量发展。本文围绕我国进入新发展阶段的七个关键议题从学理与操作层面作分析,并提出相应的政策建议。

目前无论政府宏观经济管理部门还是经济专家,分析经济形势所采用的方法皆大同小异:首先是根据GDP增长率,对经济形势作总体判断;

然后分别用“消费、投资、出口”的数据与上年作对比,要是今年增长速度高于上年同期,就认定经济形势向好;

反之,则认为形势不乐观。

在过去计划经济时期甚至到20世纪末,用上面的方法研判经济形势无可厚非。那时中国经济正处于“起飞阶段”。比如1982年召开的党的十二大曾明确提出:到2000年,国内生产总值要比1980年翻两番。在那样的背景下,研判经济形势当然要看“增长速度”的高低。

然而今非昔比。2010年,中国GDP总量超过了日本,成为全球第二大经济体;

2013年,中国经济发展进入新常态,同时中央提出要“稳增长”。我们知道,在此之前中央强调的则是“保增长”(保增长率8%)。从“保增长”到“稳增长”,这一变化所释放出的信号,是不再追求高速度,而要更加重视经济发展质量。

特别是最近几年,这方面的信号已越来越强烈。2017年,党的十九大报告指出:现阶段,我国经济的基本特征是从高速增长阶段转向高质量发展阶段;

在去年召开的党的十九届五中全会上,习近平总书记又指出,我国已进入新发展阶段;

并强调进入新发展阶段,是我们党带领人民实现从站起来、富起来,到强起来历史性跨越的新阶段。

于是就引出了一个问题:在高速增长阶段,我们根据增长速度研判经济形势,那么进入高质量发展阶段后,应该怎样分析经济形势呢?有一点可以肯定,那就是不能再用过去的老办法。因为无论GDP增速还是投资、消费、出口的增速,皆是数量指标,并不反映一个国家(地区)的经济发展质量。

的确,GDP增长率高低并不代表一个国家的经济实力。可对比下面两组数据,第一组数据:2010年,我国GDP增长为10.3%, 总产值为39.7万亿,新增产值约4万亿;

第二组数据:2019年,我国GDP增长率为6.1%,总产值为99.1万亿,新增产值近6万亿。2019年GDP增长率虽比2010年低4.2%,可新增产值却多出2万亿。

由此可见,GDP增长率与经济形势不可以划等号,不能说增长率高,形势就好;

也不能说增长率低一些,形势就不好。事实上,进入工业化中后期,增长率放缓在所难免。如西方工业七国,他们在经济起飞、向成熟阶段推进以及高额消费阶段,皆保持了较高增长率;

而进入追求生活质量阶段后,增长率却明显放慢,且无一例外。

再往深处想,用“投资、消费、出口”的增长率判断经济形势其实也不可取。从经济学角度看,“投资、消费、出口”皆属于一定时期的支出。支出增加,并不保证收益就一定增加;

有些时候,支出增加反而可能令收益下降。个中原因,是因为支出增加后收益能否增加,要受诸多条件的约束。此点重要,让我分别解释:

关于投资与收益。经济学有一个基本规律:“投资边际收益递减”。意思是,如果其他条件不变而增加投资,新增投资与新增收益的比率会不断下降。举个例子:某企业大规模增加了投资,产出也会随之增加,可若市场需求未增加、或者产品适销不对路,结果形成大量库存。倘如此,投资增加后利润不会增加,甚至可能亏损。

关于消费与收入。一般地讲,消费支出要由收入决定。这是说,一定时期消费支出增加,表明同期居民收入在增加。但这并非铁律。比如发生通胀后,消费支出增加也许是消费品涨价所致,而非收入增加;

而有了消费信贷后,人们贷款买车买房,消费增加也不代表当期收入增加。

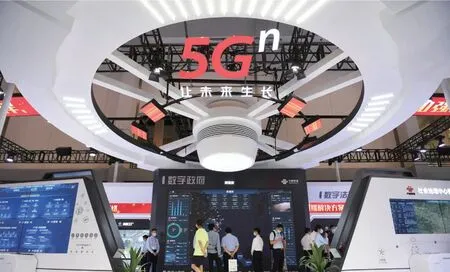

GDP增长率与经济形势不可以划等号。图/中新社

关于出口与进口。本国将商品出口到国外可以换回外汇,但换汇本身并不是目的,出口的目的是为了进口。说的更直白些,外汇的实质是外国对本国的欠债(或借条),若不用于进口,外汇就不过是一串数字或者一堆纸。也正因如此,在大多数经济学家看来,外贸顺差和外汇储备并非越多越好;

最佳状态是进出口平衡。

按照上述分析,那么我国进入新发展阶段后,研判经济形势就不应再看支出,而应重点看发展质量。发展质量怎样看?近段时间我一直在思考,思来想去,我认为应从收益角度看,可具体分三个层面:

第一层面,看总收入。总收入包括居民收入、企业利润、政府收入。这三大主体的收入,加总起来就是国民收入。国民收入不同于国内生产总值(GDP),是一个反映经济质量的指标,一定时期国民收入增加,说明经济发展质量在提升;

国民收入减少,说明经济发展质量下降。

第二层面,看经济基本盘。所谓经济基本盘,是指失业率、通胀率、宏观债务率以及国际收支状况等。若失业率和通胀率适度,而宏观债务率可控,国际收支保持平衡,表明经济运行质量稳定。反之,如果失业率和通胀率大幅上升,宏观债务率超出警戒线、国际收支出现逆差,表明经济运行存在隐患,发展质量不佳。

第三层面,看收入结构。生产的目的是满足消费,既如此,分析经济形势还应从收入结构看。若居民收入、企业利润、政府税收保持同步增长,说明投资与消费的比例协调;

反之,若居民收入增长低于企业利润增长,意味着国内消费需求不足;

而企业利润增长低于政府税收增长,说明税负偏重,经济发展缺乏后劲。

进入新发展阶段,必须坚持“稳中求进”工作总基调。所谓“稳”,即稳住“经济大盘”。何为“经济大盘”?就是政府宏观调控所希望达到的四大目标:充分就业、物价稳定、国际收支平衡、适度增长。若将这四大目标进一步分解,则为“六稳”:即“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”。

对 “四大目标”与“六稳”的关系,若倒转过来也许更容易理解:稳就业,目的是实现充分就业;

稳金融,是为了稳物价;

稳外贸、稳外资,旨在维持国际收支平衡;

而稳投资、稳预期,则是为了稳增长。据我所知,迄今为止经济学者对政府调控有四大目标并无异议。大家的分歧在于,以上四大目标应该如何排序?

早在20 世纪50年代,西方学者就对政府调控目标的排序产生过争论。凯恩斯学派主张“增长优先”;

货币学派却主张“稳定物价优先”。10多年前,国内也有学者主张优先“促进经济增长”;

2018年底,中央明确提出“实施就业优先政策”。表面看,以上只是目标排序不同,无碍大局;

可问题是调控目标的排序不同,政府宏观调控政策的发力点与着力点也会大为不同。

从操作层面上讲,对政府调控目标排序,首先需要确定排序“规则”。只要规则确定了,排序问题便可迎刃而解。那么应该用什么作为排序规则呢?对政府来说,最重要的是“社会稳定”。邓小平同志曾有一句名言:“稳定压倒一切”;

中央提出“稳中求进工作总基调”,强调的也是以“稳”为前提。由此说,政府调控目标应将“稳定”作为排序的规则。

前面说过,学界关于政府调控目标排序,焦点集中在如何处理两组关系:一是充分就业与稳定物价的关系;

二是稳定物价与经济增长的关系。若按“稳定规则”排序,“充分就业”理所当然应排在“稳定物价”之前。通胀发生后,虽然人们的实际收入会下降,但损失最大的却是高收入者;

可失业不同,失业者大多是低收入者,一旦出现大面积失业,势必会危及社会稳定。

同样道理,“稳定物价”应该排在“经济增长”之前。经验表明,若将“经济增长”排在“稳定物价”的前面,政府通常会采用扩张性货币政策,货币大水漫灌,结果必引发通胀,最终会影响社会稳定。一个国家失去稳定,经济也就不可能持续增长。正因如此,所以中央提出“六稳”首先是稳就业;

其次是稳金融(物价);

再次是稳外贸、外资(国际收支);

最后才是稳投资和预期(增长)。

有一种看法需要澄清:人们主张“增长”优先,据说理由是“发展是执政兴国第一要务”。显然,这是混淆了“增长”与“发展”的区别。在经济学里,增长是指GDP总量增加,而发展则是指社会全面进步。经济学家金德尔伯格曾对此作过形象的解释:增长是指人的身体长高,发展是指人的素质提升。习近平总书记提出的“新发展理念”,就是对“发展”的最好诠释。

由此可见,中央提出“六稳”,是根据“稳定规则”对政府调控目标的排序,也是经济基本盘。要稳住经济基本盘,必须优先保就业和民生。为此,就得保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链、保基层运转。据公开数据显示:我国中小企业数量已占到市场主体的90%,创造了80%以上的就业。这是说,要保就业和民生,当务之急是保市场主体,而重点则是要保中小企业。

无须讳言,目前中小企业确实面临诸多困难。受疫情影响是一方面;

另一方面,税费偏重,经营成本偏高以及融资贵、融资难问题仍然突出。为帮助企业降成本,国务院已推出一系列举措。如延长小规模纳税人增值税优惠政策的执行期限;

将小规模纳税人增值税起征点,从月销售额10万元提高到15万元;

对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收所得税等等。

为解决融资难问题,国务院相继出台了小微企业贷款延期还本付息和融资担保降费奖补政策;

持续增加首贷户,推广随借随还贷款。要求大型商业银行今年的普惠小微企业贷款要增长30%以上,并适当降低小微企业支付手续费。与此同时,还强调优化利率监管,进一步降低实际贷款利率,引导金融系统继续向实体经济让利,确保企业综合融资成本稳中有降。

以上举措,对广大中小微企业无疑是雪中送炭,我举双手赞成。不过,对解决企业融资难问题,我却想作一点补充。时下学界有一种看法,认为中小微企业贷款难,责任在银行,是银行嫌贫爱富。而银行却说,不给中小微企业贷款,主要是企业没有资产抵押。是的,银行信贷资金来自储户,当然要对储户负责。试想,若企业无资产抵押, 日后银行贷款收不回怎么办?

困难就在这里:银行希望贷款安全,而中小企业却缺少对应的资产抵押。这个困局怎样破解?政府现行的办法,是鼓励银行发放信用贷、无还本续贷。可这些措施只是缓解了中小企业融资难,而未保证银行的信贷安全。我想到的办法,是政府出资组建担保公司,一手托两家:在为中小微企业提供融资担保的同时,也为银行免去后顾之忧。

受国际环境不确定性因素和新冠肺炎疫情的影响,近年来我国经济一直面临较大的下行压力。去年GDP增长率为8.1%,而今年上半年平均增长仅2.5 %。于是扩大内需的呼声很高。扩内需当然必要,但怎样扩内需却值得研究。学界流行的观点,扩内需只能从需求侧发力。而我认为在目前结构失衡的背景下,扩内需的重点是改进供给;

改进供给其实也是扩内需。

马克思在分析社会再生产时,曾提出“价值补偿”与“实物补偿”两个前提。前者指总量平衡,后者指结构平衡。而且马克思认为,供求平衡的关键,是结构而不是总量。总量平衡不等于结构平衡;

结构失衡则总量一定失衡。这是说,直接从需求侧扩投资和消费,虽有助总量平衡,但若不解决结构问题,最后总量不可能平衡。有前车之鉴。美国“罗斯福新政”时期政府曾大量举债扩需求,结果弄巧成拙,令经济陷入了“滞胀”。

事实上,扩需求不仅可从需求侧发力,也可从供给侧发力。早在19世纪初萨伊提出了“供给创造需求”原理(即“萨伊定律”)。其论证逻辑是,当社会出现分工后,人们要通过交换互通有无。而从交换看,一个人卖自己的商品,目的是为了购买别人的商品。既然大家都为买而卖,有供给必有需求。换句话说,扩供给也就是扩需求。

萨伊的论证,应当说是无懈可击,可20 世纪30年代西方国家却出现了普遍的生产过剩,“萨伊定律”四面楚歌,遭到了广泛批评和质疑。1936年凯恩斯出版《就业利息和货币通论》,掀起了一场对“萨伊定律”的革命。今天回头看,“萨伊定律”其实并无大错。要是说有错,那也是错在萨伊仅关注总量平衡而忽视了结构平衡。

是的,若仅就总量而论,“供给创造需求”的确是对的。但从结构看,若供给结构与需求结构不匹配,比如人们卖出商品后在国内买不到自己所需要的商品,他们就有可能转从境外购买。由于需求外溢,无疑会造成某时期国内需求不足。不过即便如此也不能推翻“萨伊定律”,若站在全球角度看,总供给仍然等于总需求。

有学者说,“萨伊定律”在物物交换时代成立,货币出现后便不再成立。理由是有了货币作交换媒介,人们卖出商品后不一定马上购买,而是将货币用于储蓄,这样也会造成需求不足。骤然听似乎有理,然而深想却似是而非。请问:人们将货币存入银行,银行会否将存款贷出去?若银行将存款转化成贷款,总需求怎会不足呢?

也许有人要问,既然“萨伊定律”没有错,可为何现实中会出现生产过剩?前面我说过,萨伊讲“供给创造需求”只是总量平衡,生产过剩虽表现为总量失衡,而深层则是结构失衡。“萨伊定律”之所以解释不了生产过剩,是因为萨伊将“结构平衡”假定成了既定的前提。

这里要指出的是,“萨伊定律”虽未研究结构问题,但对研究“结构平衡”仍有借鉴意义。“萨伊定律”讲“供给创造需求”,若将此反过来理解,带给我们的启示是:一个国家内需不足,症结其实不在需求侧而是在供给侧。道理很简单。若企业生产的产品或品质不适应国内消费者需求,需求外溢,国内购买力当然会不足。

据此分析,扩内需的着力点应放在供给侧。对此我们可从收入与消费关系的角度解释。想深一层,企业创造供给的过程,同时也是创造收入的过程,而收入水平又决定着消费水平。比如一个企业的“有效供给”(产销对路)增加,企业利润和员工收入皆会随之增加。利润增加能带动投资增加;

员工收入增加能带动消费增加。由此可见,扩内需关键是要创造“有效供给”。

习近平总书记曾多次明确指出:当前我国“结构性问题最突出,矛盾的主要方面在供给侧”。习近平总书记为何强调重点从供给侧解决结构性问题?我们可从以下三方面看:

首先,改善供给结构可以扩大内需。2010年中国已是全球第二大经济体,随着城乡居民收入不断提高,消费在不断升级。可由于国内供给结构与供给质量跟不上消费升级的变化,导致国内需求大量转为进口,本土产品严重滞销。基于此,如果我们改善供给结构与供给质量,让供给更好适应需求,当然能够扩大内需。

创造新的供给可以创造新的需求。图/中新社

其次,改进供给服务可以引导内需。事实表明,消费需求是可以引导的。以新能源汽车为例,早几年国内新能源汽车门庭冷落,是因为当时服务设施不配套。随着服务设施的完善,加上政府政策引导,近两年销售纪录不断刷新。再比如“网购”,由于“网购”打破了实体店的诸多局限,可为消费者提供全天候购物便利,故“网购”不仅风靡城市,时下在广大农村也风生水起。

再次,创造新的供给可以创造新的需求。当人们基本需求满足后,新的供给一旦出现,必能带动产生新的需求。习近平总书记几年前就讲:“一个国家的经济发展,从根本上要靠供给侧推动。一次次科技和产业革命,带来一次次生产力提升,不断创造供给能力。社会化大生产的突出特点,就是供给侧一旦实现了成功的颠覆性创新,市场就会以波澜壮阔的交易生成进行回应。”

回溯历史。工业革命前,那时人们出行主要是坐马车,而今天不仅可以坐火车还可以坐飞机。30年前,手机尚未问世,那时人们对手机并无需求。自从“大哥大”出现后,新的需求和产业链被创造出来,拥有智能手机的人越来越多。事实上,通过创造供给不断创造新的需求是发达国家的普遍做法,我们应该加以借鉴。

当前我国经济同时面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”等三重压力。往深处想,“需求收缩”归根到底是与人们的预期有关,那么“预期转弱”是如何形成的?从激发市场主体活力的角度看,企业家的预期举足轻重,所以我们这里重点讨论企业家的预期问题。

从字面上理解,“预期转弱”是指人们对经济前景的看法不如从前,信心减弱。可从两个角度观察:一是从消费者角度看。若消费者预感到自己未来的收入会下降,从现在起就可能缩减消费,导致消费需求萎缩;

另一个是从企业家角度看。若企业家认为未来投资的风险会加大,则会收缩投资,导致社会投资需求不足。

需要解释的是,人们的预期是由什么决定的呢?经济学历来重视研究预期,不过20世纪70年代前,经济学者关注的是“适应性预期”。所谓适应性预期,即人们根据以往的经验,对未来的变化作试错性推测。比如历史上经济增长率较低的年份,失业率往往较高。根据这一经验,若今年经济增长放缓,人们会预期失业率上升。

到了20世纪70年代,以卢卡斯为代表的经济学家否定“适应性预期”,提出了“理性预期假说”。理性预期是指“逻辑预期”。通俗地讲,是指人们利用已掌握的信息,根据逻辑对未来的变化作推测。举个例子。若政府实施扩张性货币政策,人们便可推测出现通胀;

通胀出现后,则可推测央行可能加息;

而央行一旦加息,又可推测股市会下挫。此类预期,即为理性预期。

在笔者看来,以上两种预期并非完全对立,现实中人们通常会同时采用。事实上,无论“适应性预期”还是“理性预期”,都告诉我们一个道理:存在决定预期。适应性预期需以经验事实为依据;

而理性预期对未来变化作逻辑推测,其实也不能脱离经验事实。要知道,“逻辑”不过是对客观事物间因果关系的一种理论提炼。

理解了“预期”的含义,再来讨论企业家预期。要特别说明的是,这里所说的企业家,是指民营企业家。企业家作为理性人,推测未来当然要根据经验和逻辑。问题是他们会依据哪些经验呢?为写这篇文章,我访谈过20多位相熟的企业家,他们的回答大同小异,归纳起来有三方面:一是个人财产是否安全;

二是营商环境是否有利于民营企业参与公平竞争;

三是国家方针政策是否稳定。

那么企业家推测未来的逻辑为何呢?当然是在特定约束条件下追求最大利润。企业家在商言商,希望赚钱无可厚非。这是说,如果企业家相信自己的财产权不会受到侵犯、市场竞争环境公平,而且也相信政府支持民营经济的政策不会改变,他们对企业前景则会有乐观的预期。否则,预期将会转弱,甚至丧失信心。

有一个可以佐证的例子。1992年初,邓小平在“南方谈话”时讲:“农村改革初期,安徽出了个‘傻子瓜子’问题。当时许多人不舒服,说他赚了一百万,主张动他。我说不能动,一动人们就会说政策变了,得不偿失。”读者要仔细体会这段话,其中包含了三层意思:保护企业家(财产);

保护公平竞争;

政策不能变。

邓小平讲这番话,当然是给民营企业家吃定心丸,提振企业家信心,果不其然,1992年后民营经济发展突飞猛进。有数据显示,民营企业对国家税收的贡献现已超过50%;

国民生产总值、固定资产投资、对外直接投资均超过了60%;

高新技术企业占比超过了70%;

城镇就业超过了80%,而企业数量占比达到了90%。

然而令人不解的是,目前企业家预期却有转弱的迹象。照理不应该出现这种情况。党的十八届三中全会已经明确:“公有制经济财产权不可侵犯,非公有制经济财产权同样不可侵犯。”并指出:“国家保护各种所有制经济产权和合法利益,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争。”而且,国家支持引导非公经济发展的方针也没有动摇过。

问题出在哪里呢?国际经济环境变化和新冠肺炎疫情是重要原因,但并非关键原因。据我所知,关键原因是民营企业家缺乏足够的安全感和公平感。现在社会上确实有人对民营经济存在偏见,不仅错误解读或曲解中央精神,甚至用个别企业出现的违法事件,从整体上否定民营经济。企业家心里没底,当然会持观望态度。

在2018年11月召开的民营企业座谈会上,习近平总书记批评说:“一段时间以来,社会上有的人发表了一些否定、怀疑民营经济的言论。比如,有的人提出所谓‘民营经济离场论’,说民营经济已经完成使命,要退出历史舞台;

有人提出所谓‘新公私合营论’,把现在的混合所有制改革曲解为新一轮‘公私合营’;

有的人说加强企业党建和工会工作是要对民营企业进行控制,等等。这些说法是完全错误的,不符合党的大政方针。”并多次强调:“民营企业家是我们自己人。”

习近平总书记的讲话掷地有声,可否定民营经济的言论至今仍有不小的市场。怎么办?当年邓小平力排众议,保护一个年广久,带动了民营经济异军突起。由此看,当前要稳定企业家预期同样要保护企业家。一方面,要打击企业的不正当竞争行为;

同时应依法纠正冤假错案,为受到不公平对待的企业家撑腰;

并通过典型案例,继续释放毫不动摇地鼓励、支持、引导非公经济发展的信号。

为支持和引导资本规范发展,防止资本无序扩张,中央提出要为资本设置红绿灯。问题是资本“无序扩张”的含义到底指什么?对此问题若不从学理层面给出清晰的界定,也就无法为资本设置红绿灯。

查阅学术文献,我发现西方学者在这方面的著述并不多,而国内学者对资本“无序扩张”的解释,通常是举例说明,如某互联网企业或某房地产开发商采用欺诈手段“圈钱”等。当然也有学者试图给出定义,可大多都是将资本“无序扩张”等同于“垄断”,即指大企业利用其市场支配地位操纵市场、牟取暴利的行为。

究竟怎样给资本“无序扩张”下定义?我认为不能简单地根据企业资产规模和利润率判定。追求规模经济是资本的天性,无可指责。而且反垄断也并不等于反大。虽然《谢尔曼法》出台后美国曾一度反大,可20世纪70年代以来却改弦更张,不仅不再反大,反而鼓励企业(合并)做大。

为何不能根据利润率判定呢?其中一个重要的原因,是对“暴利”下定义也同样困难。比如多高的利润是暴利?恐怕很难说得清。若将高于平均利润的“超额利润”视为暴利,那么“反暴利”其实就是反竞争。要知道,争取超额利润是企业展开竞争的原动力,若不允许企业获得超额利润,企业之间也就不会存在竞争。

也许有人说,企业可以有超额利润,但利润率不能太高。问题是“太高”到底是多高?是30%还是50%?比如对科技创新企业来说 ,创新有风险,创新失败企业可能血本无归;

而一旦成功,则可掌握觅价权,利润率有可能达到50%,甚至更高。若利润率高于50%便打击,亏损却由企业自己兜底,对创新企业来说,当然不合理。

企业资产规模大或利润率高不过是一种结果。政府要不要反对,应看这种结果是否取之有道,不能一刀切。比如企业凭借自己的市场支配地位欺行霸市、坑蒙拐骗,政府当然要“亮红灯”,予以打击;

相反,若企业是通过诚实守信、合法经营做强做大,政府就应该“亮绿灯”,并予以支持和保护。

由此看,我们的确不能简单地将资产规模大和利润率高视为“无序扩张”。那么怎样判定才对呢?笔者认为应从公平竞争的角度判定。马克思讲,商品是天生的平等派,市场交换必须等价交换。而要实现等价交换,前提是生产自由与交换自由。这是说,若资本(企业)违背“生产自由与交换自由”进行扩张,即为“无序扩张”。

这里的关键,是怎样理解“生产自由与交换自由”。经济学讲“生产自由”,是指市场不存在准入限制,资本等要素可以自由进出;

对价高利大的商品,无论企业大小都可以生产。而所谓“交换自由”,有两层意思:一是交易双方不能用强制或欺骗手段达成交易;

二是交易一方不能凭借市场支配地位,将自己的风险转嫁给交易对方。

若依照上面的两点,我们便可沿着这个思路对资本扩张作更深入的讨论。众所周知,资本按照不同职能可分为产业资本、商业资本、金融资本等三类。事实表明,这三类资本都有可能无序扩张,而可能性最大的则是金融资本。为什么这样说?让我从资本循环的角度分析,会看得很清楚:

先看产业资本。产业资本是投资于实体经济部门的资本。产业资本循环,是先从货币转换为商品(生产要素),经过生产制造出新商品,然后再由商品转换为货币。由于生产规模要由“边际收入等于边际成本”决定,而且商品转化为货币是一次惊险跳跃,若不成功,摔坏的是商品生产者,故产业资本不容易“无序扩张”。

再看商业资本。顾名知义,商业资本是投入商品流通领域的资本。与产业资本不同,商业资本循环是将货币转换为商品,再将商品直接转换为货币。由于中间没有生产过程,商业资本便有可能无序扩张。比如商家对供应短缺的商品囤积居奇、坐地起价;

再比如去年被处罚的某网络物流平台店大欺客,强制客户“二选一”等。

再看金融资本。金融资本循环更简单,即从货币到货币,也就是人们所说的“以钱生钱”,正因如此,金融资本往往容易脱离实体经济无序扩张。“安邦保险集团”是典型例子。据官方披露,该集团通过关联企业相互投资或以高利率吸收资金,从2004年到2018年资产规模膨胀到了2万亿元。“余额宝”也如此,至2017年10月国家出手对其整顿之前,资产规模扩张到1.43万亿元。

需要解释的是,为何说上面两家公司是无序扩张?原因是他们从事金融业务得到了政府特许授权,具有一定的行政垄断权,而他们明知以高利率为诱饵吸收资金有很高的风险,也明知一旦出险将无力偿还本金,却一意孤行,不惜将风险转嫁给大众投资者或政府。

综上分析可见:第一,资本都有追求扩张的动机,要防止资本无序扩张,应重点管控金融资本;

第二,金融机构由政府授权经营,政府应承担监管的主要责任,对失职渎职的相关人员要严肃追责;

第三,产业资本与商业资本有可能借助融资平台无序扩张,对各种巧立名目违规融资的行为要坚决打击。

西方国家贸易管制愈演愈烈,他们此举无非是想卡人脖子。受其影响,我国经济也的确出现了某些堵点,所以习近平总书记提出:“以畅通国内大循环为主,构建国际国内双循环相互促进的新发展格局”。构建新发展格局,有两个问题要讨论:一是参与国际经济循环为何会被人“卡脖子”;

二是怎样防止被人“卡脖子”。

“卡脖子”是一个形象的说法,是指你需要购买别人的商品,而人家却不肯卖给你,使你的需求得不到满足。对一个国家来说,若某种商品之前一直是从国外进口,可突然有一天对方限制了该商品的出口,而进口国一时又找不到合适的替代品,这样就被人卡住了脖子。而供应链一旦中断,国内产业链也随之会有被中断的风险。

现在要研究的是,为何会出现这种“卡脖子”现象?最直接的原因当然是国际分工。亚当·斯密当年写《国富论》从分工下笔,指出分工能提高生产效率,并由此推出了一个重要结论:一个国家按“绝对优势”参与国际分工可以增进人类福利。后来李嘉图又作了进一步拓展,指出一个国家即便没有绝对优势,按各自“比较优势”分工也可以双赢。

举个例子。假定甲、乙两国皆生产白糖和酱油,但生产成本有差异:甲生产一吨白糖的成本100小时,生产一吨酱油的成本110小时;

而乙生产一吨白糖的成本130小时,生产一吨酱油的成本120小时。自己与自己比,甲的比较优势显然是生产白糖,乙的比较优势是生产酱油。若按比较优势分工,甲生产2吨白糖而放弃生产酱油;

乙生产2吨酱油而放弃生产白糖,然后彼此用白糖与酱油交换,双方皆能节约10小时成本。

斯密和李嘉图的分工理论无疑是对的,不过他们有一个共同的前提,那就是贸易自由。上面例子中,白糖和酱油都是生活必需品,要是甲、乙两国中有一个国家限制出口,彼此则无法形成分工。理由简单:假若分工后甲国的白糖不卖给乙,乙国人会吃不上糖;

乙国的酱油不卖给甲,甲国人会吃不上酱油。由此可见,在国际分工条件下,若贸易受到限制就可能被“卡脖子”。

当然,这仅仅是一种可能。我们以上分析的只是两个国家的分工。假若有甲、乙、丙等三个以上的国家参与分工,情形会不同。甲国的白糖不卖给乙国,乙国可以从丙国或丁国进口白糖,这样乙国也不会被“卡脖子”。然而令人不解的是,今天产业分工已经全球化,为何仍出现了被人“卡脖子”现象呢?经济学的解释,是与产品的全球供求状况有关。

国际市场有供给过剩的商品,也有供给短缺的商品。一个国家对供给过剩的商品有需求,自然不会受制于人,但若对供给短缺的商品有需求,却容易被人卡脖子。以粮食为例。中央为何反复强调中国人的饭碗必须端在自己手里?因为世界上粮食供给严重短缺。据联合国粮农组织称,目前全球共有6.9亿人处于饥饿状态。中国是14亿人口的大国,若不守住18亿亩耕地红线或者放弃粮食生产,其后果不堪设想。

据此分析,国际分工其实是一把双刃剑。参与国际分工虽然可以共赢,但若某产品在国际市场供给短缺,而国内又对其存在“刚需”,那么就不能放弃此类产品的生产。原因很简单,国际分工格局形成后,贸易受到限制可能会被“卡脖子”。国际市场供给短缺的商品,要是一个国家放弃生产,则迟早会被人“卡脖子”,这一点确定无疑。

再想深一层:放弃全球短缺产品的生产会被人“卡脖子”,那么全球供求平衡的商品,自己能否放弃生产呢?对此不能一概而论。事实上,近年来西方国家主要是用关键核心技术产品(或零配件)卡别人的脖子。要知道,关键核心技术是稀缺性技术,但关键核心技术“产品”却可规模化生产,供给并不短缺。产品不短缺而人家为何不卖?目的昭然若揭,就是为了卡对方的脖子。

习近平总书记曾多次讲:“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”是的,一个国家若不重视关键核心技术的自主研发,高度依赖进口,被人“卡脖子”将势所难免。现在以美国为首的西方国家不卖给我们芯片、光刻机、数控机床等高科技产品,并不是因为这些产品供给短缺,而是他们要围堵我国经济,不希望中国成为经济强国。

由此可得三点结论:第一,“卡脖子”现象是国际分工格局形成后贸易受到限制的结果,因此我们要旗帜鲜明地反对贸易管制;

第二,国际市场供给短缺的产品往往会被人“卡脖子”,所以在积极参与国际分工的同时,我们绝不能放弃此类产品的生产;

第三,关键核心技术是具有觅价权的垄断性技术,为防止受制于人,我们必须坚持科技自立自强。

这里再提一点建议:关键核心技术包括基础性技术、杀手锏技术、颠覆性技术。中国从现在起追赶,不仅所需投入大,短期也不可能全面领先。可取的选择,是在颠覆性技术领域超前部署,重点突破。当年我们搞出两弹一星,争取到了几十年的和平。若发挥我们举国体制优势,在某项颠覆性技术上领先一招,以“卡”止“卡”,方能扭转当下这种被“卡”的局面。

中国是社会主义国家,要坚持走共同富裕的道路。但共同富裕不是均贫富。在现阶段,我们既不能无视收入差距,但也不宜过度渲染收入差据,更不能夸大收入差距。

1992年诺奖得主卡尼曼曾做过一项调查,美国的人均收入与二战前比增加了3倍, 但今天美国人的幸福程度,却并不比战前高。于是他指出,人们的幸福感受不仅取决于自己收入的高低,同时还取决于收入比较的参照。若自己与自己比,增加了收入会感觉幸福;

但要是其他同事收入比他增加更多,而就数他最低,他可能愤愤不平,之前的幸福感也会因此荡然无存。

据我所知,目前社会上有不少人对“共同富裕”存在误解,认为共同富裕就是同等富裕,不存在收入差距。并且认为缩小人们之间的收入差距,不仅要调节收入增量,同时要调节财产存量。所谓调节财产存量,说白了就是要与民营企业家“均贫富”。

从理论上追溯,此观念最早来自英国学者莫尔。1516年,莫尔出版了那本著名的《乌托邦》,指出人类理想社会,是消灭了财产私有、人人平等的社会。后来法国学者巴贝夫等人指出,人人平等的社会,收入应该平均分配。再后来,英国经济学家庇古提出了“收入均等化定理”,说收入分配越平均,社会福利就越接近最大化。

这当然是学者的看法。可普通民众并不知道莫尔、巴贝夫、庇古,人们“平均分配”的观念从何而来?对此,美国学者罗尔斯在《正义论》中作过讨论。他认为,“平均分配”是人类普遍的价值认同,或者说是人的天性。其实,中国民间也流行“不患寡而患不均”的说法,意思与罗尔斯的解释不谋而合。

有大量事实可以佐证。远的不说,以中国为例:改革开放前30年,国家实行的是按劳分配制度,可那时实际搞的是平均主义分配,吃“大锅饭”。改革开放后,国家鼓励一部分人先富起来,虽然人们的收入都有提高,可却出现了“端起碗来吃肉、放下筷子骂娘”的现象。究其原因,是有人对“收入差距”不满,产生了仇富心理。

目前社会上确实有人仍存在“平均主义”观念,而且根深蒂固,短期内不可能根除。也正因如此,对推动共同富裕,人们往往会想到“均贫富”。其实“均贫富”既不符合中央的精神,也有悖于市场经济的分配原则,最终不仅不能实现共同富裕,反而会导致共同贫穷。

早在改革开放初,邓小平就讲,我们坚持走社会主义道路,根本目标是实现共同富裕。而同时又说,平均发展是不可能的。按照他的构想,要鼓励一部分人先富起来,然后让先富带后富。邓小平的构想无疑是正确的。现在的问题是,经过40多年改革开放,已经有人先富起来了,中等收入人口超过了4亿,那么怎样让先富带后富呢?中央明确讲,非公有制经济财产权不可侵犯;

国家宪法也规定,公民的合法私有财产不受侵犯。这是说,先富带后富不能“均贫富”。

有人说,政府可以鼓励富人捐助。富人愿意捐助当然好,可低收入人口多,捐助恐怕只是杯水车薪。可取的选择,是支持富人投资创业。要知道,支持富人投资就是先富带后富,而且可取长效。投资增加,生产的财富会增加,政府税收和就业岗位也会增加。社会财富越来越多,国家税收越来越多,政府是不是可以更好地照顾穷人?

倘若不是这样,反过来让人们“均贫富”,效果必事与愿违。有一个真实的例子。张大爷有两个儿子,大儿子在城里打工多年,后来回乡办养鸡场,收入可观;

小儿子一直在家种地,至今没娶上媳妇。于是张大爷让大儿子先富带后富,拿出10万元资助弟弟做生意。结果呢,弟弟不善经营,不到半年便血本无归,而哥哥资金周转不灵,收益也大不如前。

一个家庭如此,一个国家也一样,也不能简单“均贫富”。站在富人的角度:国家若不保护私人财产权,富人没有安全感,自然不会放手投资;

站在穷人的角度:如果允许“均贫富”,可以坐享其成,他们也不会勤劳致富。

因此在政策操作层面,政府推动共同富裕绝不能“均贫富”,应重点做好三件事:第一,严格保护私人财产权,让企业家有安全感,支持他们放手投资,将财富“蛋糕”做大;

第二,引导企业家合法经营,依法纳税,切实履行社会责任;

第三,政府应承担起扶贫的主要职责,用财政资金扶持贫困群体发展生产、提高收入。